「今の若者たちは恵まれているな」──そう感じることがあります。

20代からNISAで長期投資を始められ、SNSやYouTubeで投資の情報があふれ、証券会社の手数料も驚くほど低い。

私たちが同じ年齢だった頃に比べれば、投資を始めるハードルは格段に下がりました。

一方で、私たち50代は、今よりずっと情報も少なく、取引環境も整っていない時代から投資を経験してきた世代でもあります。

景気の波も、リーマンショックも、コロナショックも乗り越えてきた。

だからこそ、数字の裏にある「人の心理」や「相場の怖さ」を肌で知っている。

いまは、NISAなどの制度を活かしながら、かつてより有利な環境で投資を続けられる。

そして過去の経験を土台に、“焦らず、ぶれず、積み上げていく投資”ができる。

この記事では、そんな私が実際に採用している投資手法と、その背景にある考え方をまとめました。

50代から投資を見直したい人にとって、少しでも現実的な指針になればと思います。

世界一周や海外移住など、人生の夢を実現するために「投資資産1億円」を目指しています。 「長期」「積立」「確信を得るまで分析する」投資を信条に、 ファイナンシャルプランナーの学習を通じて資産形成の本質を探り続けています。

第1章|50代から投資を始める意味と目的

1. 「遅い」ではなく「今だからこそできる投資」

投資は「早く始めるほど有利」と言われます。

確かに複利の力を長く味方につけるほど、リターンは大きくなります。

しかし、だからといって50代からの投資が遅いわけではありません。

むしろ、今の50代こそ最も“戦略的に投資できる世代”です。

これまでの人生で景気の波を経験し、仕事や家庭を通じて「お金の重み」を知っている。

感情に流されず、冷静に判断できる力がある。

それは、若い世代にはない50代の最大の強みではないでしょうか?

ちなみに、私には大学4年生の息子、高校1年生の娘、中学2年生の息子がいます。

彼らには「読んだら一生お金に困らない N/S高投資部の教科書」と「アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書」をプレゼントしました。

10代、20代のうちから“お金と向き合う力”を身につけられるのは、間違いなく大きなアドバンテージです。

もちろん、投資を強要するつもりはありません。

ただ、「知っている」ことが人生の選択肢を広げる――それだけは、伝えておきたいと思っています。

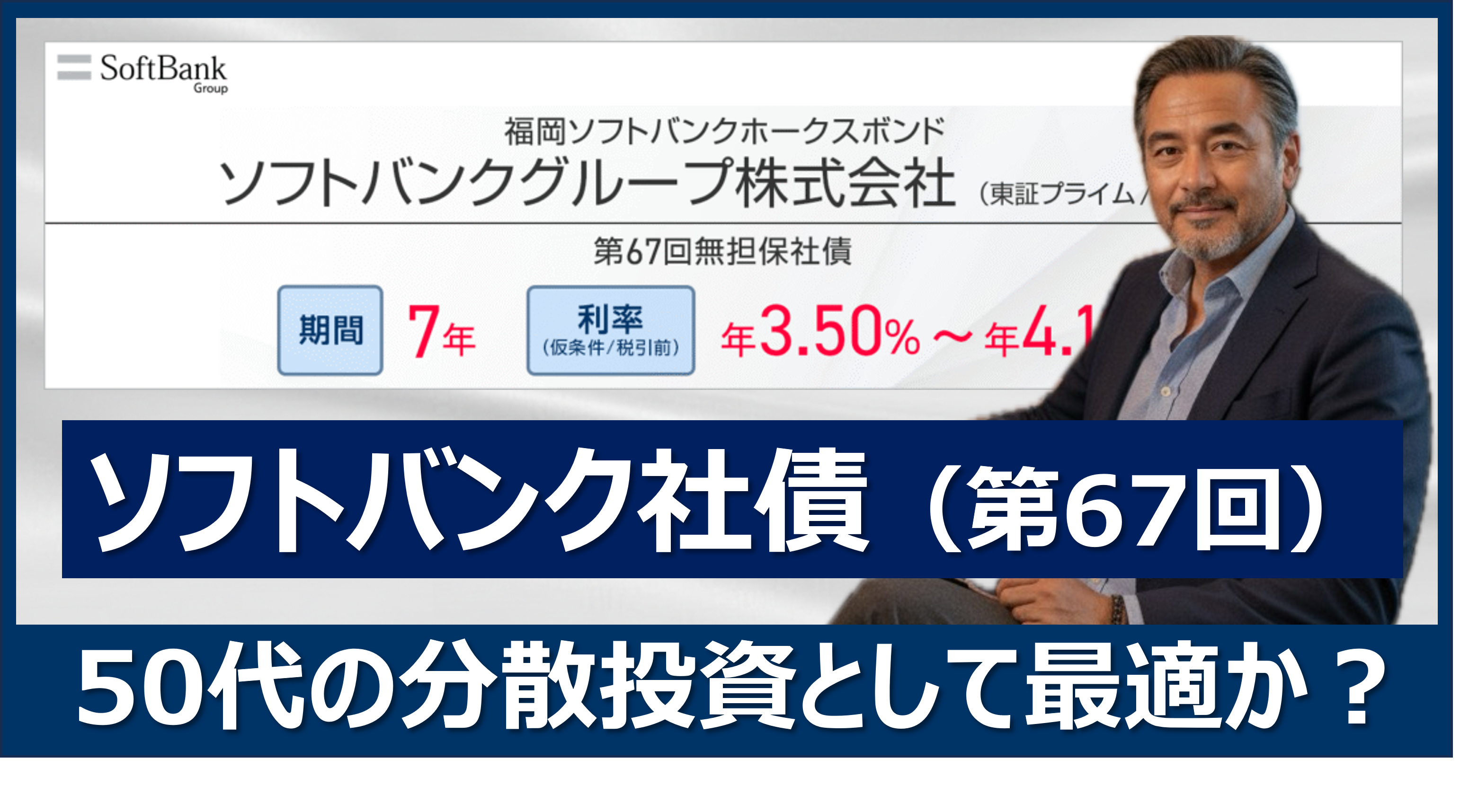

2. リスクを「取る」より、「コントロールする」

50代が投資で意識すべきは、“リスクを取る”ことではなく、“リスクをコントロールする”こと。

老後資金、教育費、住宅ローンなど、守るべきものが多い世代だからこそ、

「長期・分散・継続」を軸にした“守りながら増やす”投資スタイルが重要になります。

若い頃のように短期売買で一発を狙うよりも、着実に積み上げていく方が結果的に強い。

それを支えるのは、経験に裏打ちされた冷静さです。

3. 現実的なゴールを“数字”で描く

50代からの投資は、「夢」よりも「現実」を見据えるステージです。

私自身の目標は、「50代で1億円の金融資産を形成する」こと。

一見すると大きな数字に聞こえるかもしれませんが、無謀な挑戦ではありません。

「50代からの投資宣言~投資資産だけで1億円を目指す~」や「50代からの投資宣言~投資資産だけで1億円を目指す~」などを参考に、感覚や勘ではなく、企業分析を徹底した“確信のある投資”を軸にしていきます。

数字と根拠をもとに、業績・財務・成長性を見極め、「この株だ」と思える企業に長期で投資をする。

手を抜かず、淡々と積み上げていくことで、50代のうちに1億円という目標を現実のものにする。

そのために、1つひとつの銘柄に向き合い、着実に“資産の土台”を築いていきたいと思っています。

4. 投資は「お金を増やすこと」ではなく「未来を設計すること」

投資という言葉を聞くと、「お金を増やす手段」としてのイメージが先に浮かびます。

もちろん、資産を増やすことは目的のひとつです。

けれど、私にとって投資はそれ以上に、*これからの生き方をデザインするための手段”になっています。

日々の値動きに一喜一憂するのではなく、

「5年後、10年後、どんな暮らしをしていたいか」

「子どもたちが社会に出る頃、どんな形で支えたいか」

そんな“未来のあり方”を思い描くための手段が、投資だと考えています。

過去の経験を活かし、企業を分析し、根拠を持って判断する。

その積み重ねが、ただの資産形成ではなく、自分らしい生き方をつくる行動へとつながっていく。

だから私は、投資を「人生の設計図」として向き合っています。

焦らず、比べず、淡々と続ける。

それが50代の投資にふさわしい姿勢だと思っています。

そしてこの積み上げの先にこそ、経済的な安心だけでなく、心の余裕と自由が待っていると信じています。

第2章|日本株:日本の未来を信じて応援する投資

1. 日本株投資の魅力と基本戦略

50代から投資を見直すうえで、最初に向き合いたいのが日本株です。

自分の目で企業を選び、応援しながら成長を共にする──。

これは、日本株投資ならではの魅力だと思います。

先日、日本初の女性総理大臣として高市早苗首相が誕生しました。

私は特定の政党を支持しているわけではない、いわゆる“無党派層”ですが、

彼女には素直に期待しています。

理由はシンプルです。

彼女の言葉や姿勢から、“日本の可能性を信じている人”だと感じたから。

そして、その想いが実際に経済や市場を動かす力になると信じています。

アメリカ株やS&P500ももちろん魅力的です。

ただ、私にとって投資は「利益を追うこと」だけではありません。

生まれ育った日本という国を、投資という形で応援することでもあります。

この国の企業がもう一度元気を取り戻す姿を、投資家として見届けたい。

ここ数年、そのような気持ちが強くなりました。

日本株投資の基本方針は、成長株と高配当株のバランス運用。

将来の日本を支える会社の応援とそれに伴う値上がりを狙う株と、安定した配当を得られる株を組み合わせ、

「攻め」と「守り」のバランスをとることを意識しています。

2. 自分の経験を活かした企業分析

日本株で成果を上げるためには、感覚ではなく**「数字と人の両面から企業を見抜く視点」**が欠かせません。

私たち50代は、社会人として長く働いてきた分、さまざまな企業の実態を見てきた世代です。

だからこそ、過去の経験を活かしながらも、先入観にとらわれず冷静に企業を分析する姿勢が大切だと感じています。

私自身、これまで2社の上場企業で勤務し、さらに多くの上場企業と取引をしてきました。

その経験を通じて強く感じたのは、

中長期で本当に伸びる会社には、ある共通点があるということです。

それは──

「成長しつづけていること」「利益率が高いこと」「優秀な経営者がいること」。

数字で見える成長力と、経営者が描くビジョンの両方がそろって初めて、企業は継続的に価値を生み出していく。

この3つの要素を見極めることこそ、長期投資の基本だと考えています。

第3章|米国株:世界の成長を取り込む王道戦略

1. 米国株は「世界経済のエンジン」

私は今でこそ日本株中心の投資をしていますが、

以前は旧NISA制度を使ってAmazonとAlphabet(Google)に投資していました。

どちらも長期で保有し、最終的には株価は2倍以上になりました。

ただ、旧NISAは非課税期間が限られており、

「ずっと投資しっぱなしにできない」仕組みでした。

そのため、区切りの良いタイミングで利益を確定し、

一度ポートフォリオをリセットする形にしました。

その経験を通して感じたのは、

米国株の成長力は本物だということ。

Amazon、Alphabet(Google)、Apple、Meta(旧Facebook)、Microsoft、Tesla、NVIDIA──

いわゆる“Magnificent Seven”と呼ばれるこれらの企業が、

この10年で世界の産業構造を根本から変えてきました。

米国株に投資するということは、

単にアメリカの企業を買うのではなく、

「世界のイノベーションの中心」にお金を投じることだと思います。

AI、クラウド、EV、半導体など、

今後の成長テーマの多くがアメリカから生まれ、世界を動かしています。

2. 投資の中心は「S&P500」と「オルカン」

現在、私は個別の米国株には投資していません。

その代わりに、S&P500や全世界株式(オルカン)を通じて、間接的に米国企業へ投資しています。

結果的にオルカンの約6割はアメリカ株が占めており、

Apple、Microsoft、NVIDIA、Amazon、Meta、Alphabet、Tesla──

いわゆる“Magnificent Seven”を中心とする成長の恩恵を自然に取り込める構成になっています。

直接の個別株投資をやめた理由は、情報の非対称性です。

英語圏の投資家に比べて、私たちはどうしても現地情報をリアルタイムで得にくい。

IR資料は英語のみが多く、

実際にサービスや商品を“利用者として体感”する機会も限られています。

その結果、企業の本当の勢いやユーザーの反応を肌で感じにくい。

私はその“距離感”を意識するようにしており、

「無理に分からない領域に踏み込まない」という選択をしました。

代わりに、S&P500やオルカンのような指数連動型ファンドを通じて、

世界の成長をバランス良く取り込むことを重視しています。

個人的にはAmazonとAlphabet(Google)推しです。

AmazonやGoogleは個人的にもヘビーユーザーなので保有しておいてもいいんですけどね。

これは、情報格差を無理に埋めようとするよりも、

「仕組みで成長に参加する」方法だと考えています。

3. 為替リスクを理解し、味方につける

米国株やオルカンに投資をする際に、必ず意識しておきたいのが為替リスクです。

ドル建ての資産を持つということは、

円高・円安の波に資産価値が影響を受けるということでもあります。

円安が進めば評価額は上がり、円高になれば目減りする。

短期的に見れば“リスク”と感じるかもしれませんが、

私はむしろ「通貨を分散できるチャンス」だと考えています。

日本で暮らし、収入も支出もすべて円という環境では、

資産をすべて円で持っていることのほうが、長期的にはリスクになる可能性があります。

急速な円安が進めば、物価上昇の影響をダイレクトに受ける。

その一方で、ドル建ての資産を持っていれば、

為替変動が“防波堤”となり、資産価値を守ることができます。

実は、為替の怖さと難しさを最初に体感したのは20代後半の頃でした。

当時、新生銀行でオーストラリアドル建ての仕組債を購入しました。

オーストラリアドルは当時高金利通貨として人気で、

「一定のレンジ内に為替が収まっていれば高金利が得られる」という5年満期の商品でした。

ところが、現実はそう甘くありませんでした。

為替は長期間レンジの外側に出たままで、

5年という長い期間、資金がロックされることに。

最終的には運よくレンジの内側に戻り、損はしなかったものの、

途中で「為替リスクとはこういうことか」と痛感した出来事でした。

それ以来、私は為替を「コントロールできないもの」として受け止め、

投機的に予測するよりも、仕組みの中でリスクを分散する方向に考えを変えました。

たとえば、米国株やオルカンを通じてドル資産を少しずつ持つことも、

自然な通貨分散のひとつです。

そして今は、円だけに資産が集中している現状を

少しリスクとして意識するようになりました。

今後は、為替そのものにアプローチできるFXなどを通じた外貨投資も検討しています。

ただしそれも、“投機”ではなく“分散”の一環として。

焦らず、リスクを理解したうえで、資産を複数の通貨で持つ方向へと広げていきたいと考えています。

第4章|投資信託で始める分散投資 ― 積立で“自動的に増やす”仕組みをつくる

1. 投資信託は“守備の柱”としての存在

日本株や米国株など、個別株での投資を経験してきた今、

私は投資信託を「守備の柱」として位置づけています。

投資信託はすでに数年間運用しており、その良さと仕組みは実感しているつもりです。

たとえば──

- 少額から始められ、積立が自動化できること

- 一度設定すれば世界中に分散投資できること

- 感情に左右されず、時間の力(複利)を活かせること

こうした“仕組みとしての安定性”が、投資信託の最大の魅力だと感じています。

個別株のように企業分析や売買タイミングに時間を取られず、

「仕組みで続けられる」ことが結果的に最大のリスク管理になるのではないでしょうか?

私にとって投資信託は、攻めの武器ではなく資産を守りながら育てる土台です。

個別株でリターンを狙いながらも、投資信託で全体の安定を確保する。

50代から金融資産1億円を目指すうえで、

“リスクを取る勇気”と同じくらい、“守る仕組み”を持つことが大切だと感じています。

2. S&P500・オルカン・バランス型ファンドの違いを理解する

投資信託を選ぶときに、私が意識しているのは「どの成長を取り込みたいか」です。

代表的なファンドを3つ挙げると、次のようになります。

① S&P500連動型ファンド

米国を代表する500社に投資。

過去50年以上、平均年率7〜10%の成長を続けており、

世界経済の中心にある米国市場の勢いを“指数一本”で取り込めます。

② 全世界株式(オルカン)

日本・米国・欧州・新興国など約50カ国に分散。

結果的に6割以上が米国株ですが、

世界全体の成長をまるごと取り込める“地球規模ファンド”です。

③ バランス型ファンド(株+債券など)

株式のリスクを、債券やその他資産で緩和。

値動きが穏やかで、定年後の運用にも適しています。

どれが正解というわけではありません。

重要なのは、自分のライフステージに合ったリスクの取り方。

「成長を狙う部分」と「守る部分」を明確に分けておくと、

運用の迷いが減り、継続しやすくなります。

3. 投資信託を選ぶときの3つのポイント

投資信託は数千本以上あり、選び方次第で将来の結果が大きく変わります。

私が重視しているのは、運用実績・コスト・分散の3つです。

① 運用実績 ― 上がるより「立ち直る強さ」

ファンドを選ぶときは、過去3〜10年の安定性を重視しています。

上がり続けたかよりも、「下落局面でどれだけ立ち直れたか」が重要です。

S&P500やオルカンのように暴落後の回復力があるファンドは、

長期的に見て結果を出しやすい傾向があります。

② コスト ― 0.1%の差が20年後に数十万円の差

信託報酬や売買手数料などのコストは、

長期運用では“隠れたリターン差”になります。

同じS&P500ファンドでも、手数料0.2%と0.1%では、

20年後に数十万円以上の差が出ることも。

「低コスト+安定運用」を意識することが、地味ながら最大の効率化です。

③ 分散 ― 債券・REIT・金も“守備”の一部

私のポートフォリオは、日本株・米国株を中心に、

先進国株・新興国株・インド株・インドネシア株など、

やや重複もありますが、幅広く分散しています。

複数の地域や市場に投資しておくことで、

どこか1つの国や業種が不調でも全体が大きく崩れないようにしています。

また、株式だけでなく、

- 国内債券

- 海外債券

- REIT(不動産投資信託)

- 金(ゴールド)

といった異なる資産クラスへの分散も意識しています。

私の実例としては「SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド」が、

この数年で最も収益に貢献してくれた投資の1つとなりました。

株式市場が不安定な時期でも、金は逆方向に動くことが多く、

結果的にポートフォリオ全体の値動きを安定させてくれます。

私にとって分散とは、単にリスクを分けることではなく、

「リスクの性質をずらすこと」です。

同じ株式でも国や業種を変え、

さらに債券・不動産・金など“異なる動きをする資産”を組み合わせる。

それによって、上下動の激しい相場でも冷静でいられる“守備力”が生まれます。

結果として、ポートフォリオの一部ではリスクを取ることができる。

そういう意味で、分散は「守るための攻め」でもあると感じています。

4. NISAを使えば“税金ゼロで複利が生きる”

50代からの投資で欠かせないのが、NISA(少額投資非課税制度)の活用です。

2024年から始まった新NISAは、非課税枠が拡大し、

まさに「一生使える投資制度」に生まれ変わりました。

投資信託をNISA口座で運用すると、

本来なら約20%かかる配当金・売却益の税金が全てゼロになります。

たとえば月3万円を年5%で20年間積み立てた場合、

課税口座なら約1,100万円、NISA口座なら約1,300万円に到達する試算です。

つまりNISAは、単なる税制優遇ではなく、

「複利を最大化する仕組み」だと思います。

50代からでも、NISAをフル活用すれば十分にリターンを積み上げることが可能です。

5. 自動積立こそ50代投資の“継続力”を生む仕組み

私自身、投資で成果を出すうえで大切だと感じているのは、

「相場に居続けること」です。

短期で利益を狙うよりも、時間をかけて積み上げていく。

その“時間”こそが、投資において最大の味方になる──

少なくとも、これまでの経験を通じて私はそう感じています。

もちろん、投資のやり方に正解はありません。

短期で回転させて結果を出す人もいれば、

長期保有でじっくり伸ばす人もいます。

それぞれのスタイルがあって良いと思います。

ただ、私自身は「時間を味方につける」という考え方がしっくりきます。

特に50代は、仕事や家庭が少し落ち着き、

投資を“焦らずに続ける”ことができる時期でもあります。

複利の効果をまだ十分に活かせる年齢ですし、

若い世代が有利な複利効果ですが50代は経験を活かした“仕組みで続けられる強み”を持っているとも感じます。

その中で、私が実践しているのが自動積立(ドルコスト平均法)です。

毎月決まった日に、決まった金額を積み立てるだけ。

相場の上下に一喜一憂せず、

「気づいたら続いていた」という状態を仕組みでつくることができます。

高値でも安値でも買い続けることで、

長期的に平均取得単価が下がり、

結果として複利の効果がより大きく働いていく。

続けることが目的ではなく、

「続けることで複利の力を最大化する」ことが大切だと思います。

これは若い世代にも当てはまりますが、

50代こそ“落ち着いて積み上げられる”という意味で、

長期投資の醍醐味をより実感できる年代かもしれません。

6. 投資信託で「日本×世界」をバランスよく持つ

私の投資信託は、株式・債券・REIT・金(ゴールド)を組み合わせた“総合ポートフォリオ”です。

投資の目的は、短期的な上昇を狙うことではなく、長期的に資産を増やすこと。

だからこそ、地域も資産クラスも可能な限り広く分散するようにしています。

株式では、

- 日本株や国内投信で“応援と安定”

- S&P500やオルカン、そして新興国系の投信で“成長と分散”

を基本軸にしています。

それに加えて、

- 国内債券・海外債券で値動きを緩やかにし、

- REIT(不動産投資信託)でインフレに強い収益源を確保し、

- 金(ゴールド)で相場全体のリスクヘッジをかけています。

最近は、債券が国内外ともに振るわず、

一部ではマイナスを抱えている状況です。

しかしその一方で、金(ゴールド)は過去数年で最も資産を増やしてくれました。

特に、SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)は、

株が不安定な局面でも安定的にパフォーマンスを発揮しており、

“ポートフォリオ全体のバランス役”として頼りになる存在です。

私は、すべての資産が同時に上がるとは思っていません。

むしろ、どこかが下がる時にどこかが支える──

「資産同士が補い合う関係を作る」ことが、長期投資を安定させる鍵だと考えています。

日本×世界、株×債券×不動産×金。

この“クロス分散”こそ、50代からの投資に必要な守りの形。

短期の上下に一喜一憂せず、

全体として“右肩上がりの資産曲線”を描ける設計を目指しています。

第5章|FX(外貨投資):外国通貨でも資産を持つという選択

投資信託で「地域」や「資産クラス」を分散してきたように、

次に意識したいのが“通貨の分散”です。

世界経済が変化するなかで、円だけで資産を持つことは、

もはや「安全」とは言い切れません。

私自身、20代の頃にオーストラリアドル建ての仕組債を購入した経験があります。

高金利に惹かれて始めたものの、

為替の変動によって一時は損を抱え、

5年間という長い期間、資金がロックされることもありました。

この経験から学んだのは、為替を“当てる”のではなく、“理解して付き合う”姿勢が大切だということ。

FX(外貨投資)は、投機ではなく、

日本円だけに依存しないための仕組みとして考えています。

外国通貨でも資産を持つことで、

円安・円高といった変動にも柔軟に対応できる──

それが、これからの時代に必要な「通貨の分散」という考え方だと思います。

1. 円だけに依存することのリスク

日本円は長らく“安全通貨”と呼ばれてきました。

しかし、超低金利が続き、インフレが進み、

円安によって輸入品や生活コストが上昇している現状を見ると、

「円で持つ=安全」とは言い切れない時代と感じています。

給与も預金も投資資産もすべて円。

もし円の価値が下がれば、

私たちの生活全体がじわじわと影響を受けます。

だからこそ、資産の一部を外国通貨で保有する。

たとえば、米ドル、ユーロ、オーストラリアドルなど、

主要通貨に分散しておくだけでも、

円安時には資産の目減りを防ぐ自然なヘッジになります。

3. FXを“投機”ではなく“資産分散”として使う

「FX=短期売買で稼ぐもの」というイメージを持つ人は多いと思います。

私も過去にFX投資は赤字で撤退した過去があります。

しかし、レバレッジを低く抑え、外貨を保有するための仕組みとして使う。

そうすればリスクはかなりおさえられます(もちろん円ベースで損をすることもあり得ますが、逆に円だけで資産を持つことも、資産価値が知らないうちに下落している可能性もあるわけです)

なので50代のFXはレバレッジを低く抑え、外貨を保有するための仕組みとして使う

具体的には、

- レバレッジは1〜2倍に抑える

- 売買頻度は少なく、長期保有を基本にする

- スワップ(金利差)を活かしながら安定運用を狙う

このように使えば、FXは“通貨を持つための仕組み”として機能します。

スワップ収益が得られる通貨を少しずつ積み上げ、

為替リスクを緩やかに吸収する──

そんな「穏やかなFX」のスタイルです。

4. 外貨を持つ=“資産のバランスを整える”

私はFXや外貨投資を“攻めの投資”とは考えていません。

むしろ、日本円だけに偏った資産構成を調整する「バランスの仕組み」だと思っています。

たとえば、株式や投資信託が円建てで偏っているなら、

FXを使って米ドルやユーロを少し持つだけでも、

全体の通貨バランスが安定します。

実際に、円安が進んだ2024〜2025年の局面では、

外貨で持っていれば資産価値を下げずにすみました(日本円で資産を管理していると価値が下がっていることに気づきずらいのですが)

逆に円高になれば、円建て資産の価値が上がる。

つまり、どちらの局面でも“どこかが支える構造”をつくることができるのです。

このように、通貨分散は「勝つため」ではなく「減らさないため」の考え方。

そして結果的に、長期で見れば「守りながら育てる」資産形成につながります。

5. 少額から“通貨感覚”を身につける

為替の世界に触れてみると、

ニュースで見る金利政策や経済指標がぐっと身近に感じられます。

「この国の金利が上がると、通貨がこう動くのか」

そんな発見を通じて、世界経済の“呼吸”を感じ取れるようになります。

最初から大きく動かす必要はないと思います。

少額でも良いので、自分の資産で為替の動きを体感すること。

その経験が、数字以上の学びを与えてくれます。

私自身も、最初は数万円からのスタートでした。

チャートの動きに一喜一憂しながらも、

次第に「通貨を持つことの意味」が腑に落ちてきました。

ただ、長期投資を前提としたFX投資ではなかったので、損切をして、今はFXはやっていませんが😅

50歳になり長期投資をするにあたり通貨分散投資をしたいと思うのでFXは近日中に再開予定です。

第6章|50代からの投資は、“目的と目標を明確にすると、自分に必要な投資が見えてくる”

1. 「何のために投資するのか」を考えることからはじめる

50代の投資は、「何に投資するか」よりも、

まず「何のために投資するか」から考えてみるのが良いと思います。

投資を通じてどんな生活を送りたいのか。

セカンドキャリアの資金を準備したいのか。

それとも、老後の生活資金を少しでも安心できる状態にしたいのか。

目的が明確になれば、必要な金額や期間が自然と見えてきます。

そして、その目標を達成するために「どんな投資を選ぶか」が決まる。

つまり、投資はゴールから逆算して考えるものです。

焦ってリターンを追うよりも、

自分にとって“必要な成果”を定義することが、50代の投資では何よりも重要だと思います。

2. ゴールを決めて、逆算でポートフォリオを設計する

私自身、「50代で1億円の金融資産を形成する」という明確な目標を立てています。

この数字は“夢”ではなく、“設計”です。

そこから逆算して、毎月どれくらいの積立が必要か、

どの程度のリターンを狙えば良いかを整理しました。

すると、感情に流されず冷静に判断できるようになりました。

上がっても焦らない。下がっても慌てない。

数字でシナリオを描いておくことで、相場に一喜一憂しない投資ができるようになります。

目標が具体的であればあるほど、

「自分に必要な投資」「取るべきリスク」「持つべき商品」が明確になる。

50代からの投資では、“勘”ではなく“設計”で進めることが大切です。

3. リスクは“避ける”ではなく“コントロールする”

50代に入ると、「リスクを取るのが怖い」と感じる人も多いと思います。

しかし、投資で大切なのはリスクを“避ける”ことではなく、“コントロールする”ことです。

私は、株式・債券・REIT・金、そして外貨といった複数の資産クラスに分散投資をしています。

どれか一つが下がっても、他が支えてくれる構造を意識して設計しています。

このようにリスクを分散しておけば、

損失は一時的で済み、長期的には安定したリターンを得やすくなる。

**「損を出さない投資」ではなく、「損を最小限に抑える投資」**を意識しています。

リスクを見える化し、数字で管理できるようになると、

むしろ安心して投資を続けられるようになります。

4. 他人と比べず、“自分に合った資産の形”を持つ

SNSやYouTubeなどで、他人の投資成果を目にする機会が増えました。

しかし、そこに惑わされる必要はありません。

投資は「誰がどれだけ儲けたか」ではなく、

**「自分がどんな目的で、どんなリスクを取っているか」**がすべてです。

たとえば、ある人は短期で資産を増やすことを目的にしているかもしれません。

でも私の場合は、「10年後・20年後に安定して生活できる資産を整える」ことが目的です。

同じ“投資”でも、前提がまったく違う。

だからこそ、他人と比較して焦るよりも、

自分に合った資産の形を整えることが、最も大切だと思います。

5. 投資は「運」ではなく「設計」 ― 数字の裏に“意志”を持つ

投資で成果を出す人は、特別な才能や運を持っているわけではありません。

違いは、“設計の有無”です。

自分がどんな未来を描きたいのか、

どの程度のリスクを許容できるのか、

そして、どんな手段でそれを実現していくのか。

これらを具体的に描けている人は、

相場の上下に振り回されず、ブレない軸を持っています。

それが**「意志ある投資」**です。

50代からの投資に必要なのは、“運を掴む”ことではなく、

**「意志を持って数字を設計する力」**だと思います。

まとめ|50代投資の本質は、“ゴール設計とリスク管理”にある

50代の投資は、焦る必要も、諦める必要もありません。

やるべきことはシンプルです。

- 目的と目標を明確にする

- ゴールから逆算して設計する

- リスクを分散し、長期で育てる

それだけで、投資は「不安なもの」から「再現できる仕組み」に変わります。

50代からの投資は、“やみくもに増やす投資”ではなく、“納得して整える投資”。

そしてそれは、数字以上に「自分の未来を設計する力」を磨く行為でもあります。

焦らず、比べず、自分のゴールを見つめる。

その積み重ねが、10年後の“自分らしい豊かさ”につながっていくと信じています。

コメント