中学受験を終え、無事に第一志望の中高一貫校に進学することになった娘。

「これでひと安心」と思っていたのも束の間、

中高一貫校の生活は想像以上にスピードが速く、

そして、想像以上に“親のサポート”が必要でした。

その中でも最初にサポートが必要だったのが――数学。

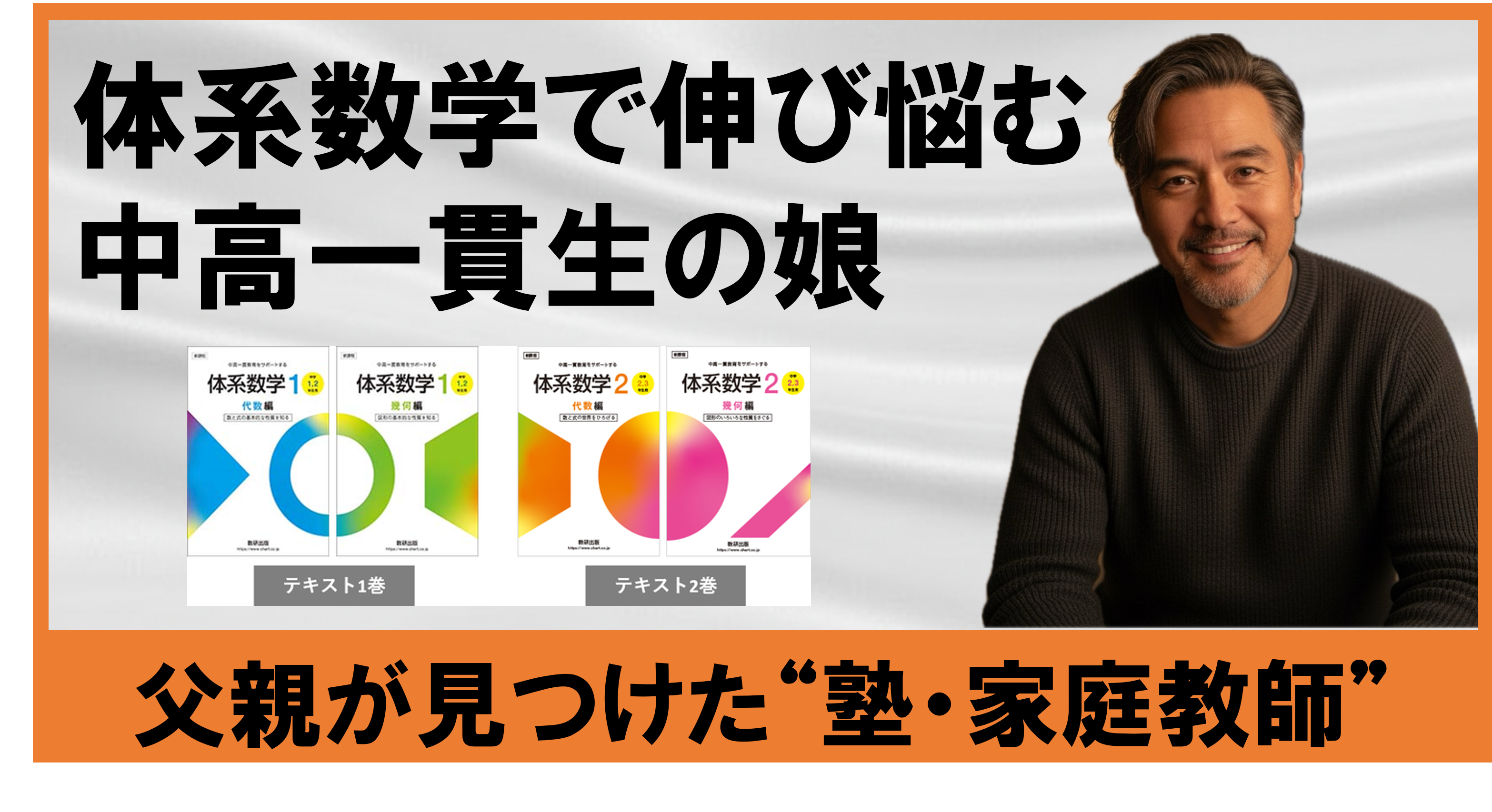

娘が通う中高一貫校で採用されていたのは、

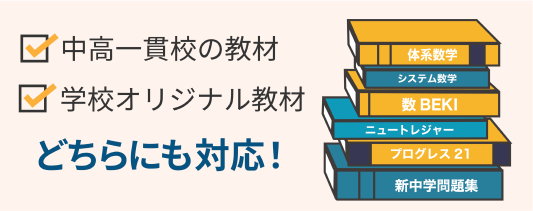

全国の中高一貫校で広く採用されている『体系数学』という教科書でした。

『体系数学』は、その名の通り「体系的に類似分野の学びを深掘りしていく」ことを目的とした教材です。

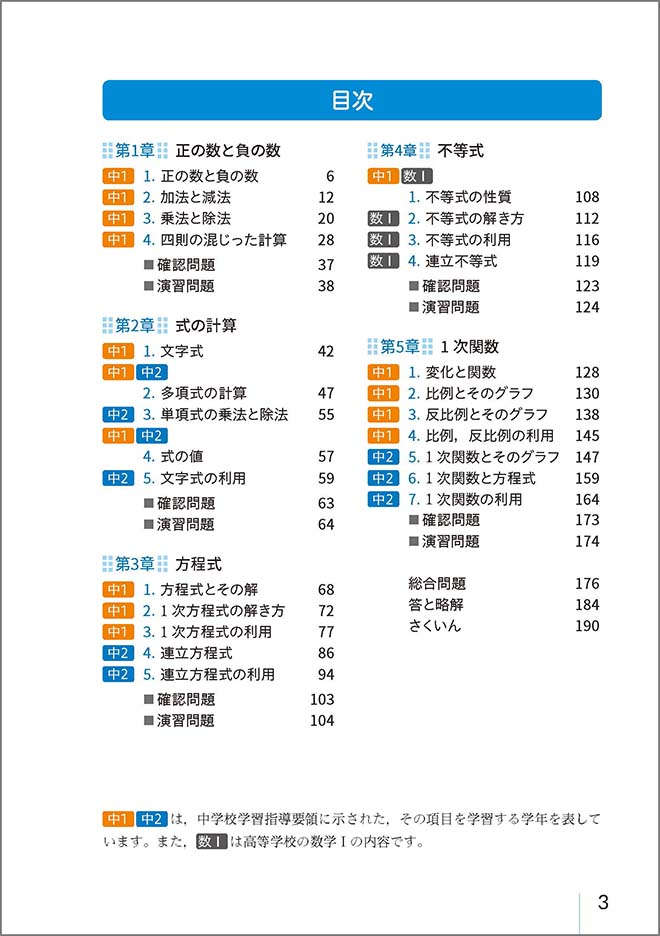

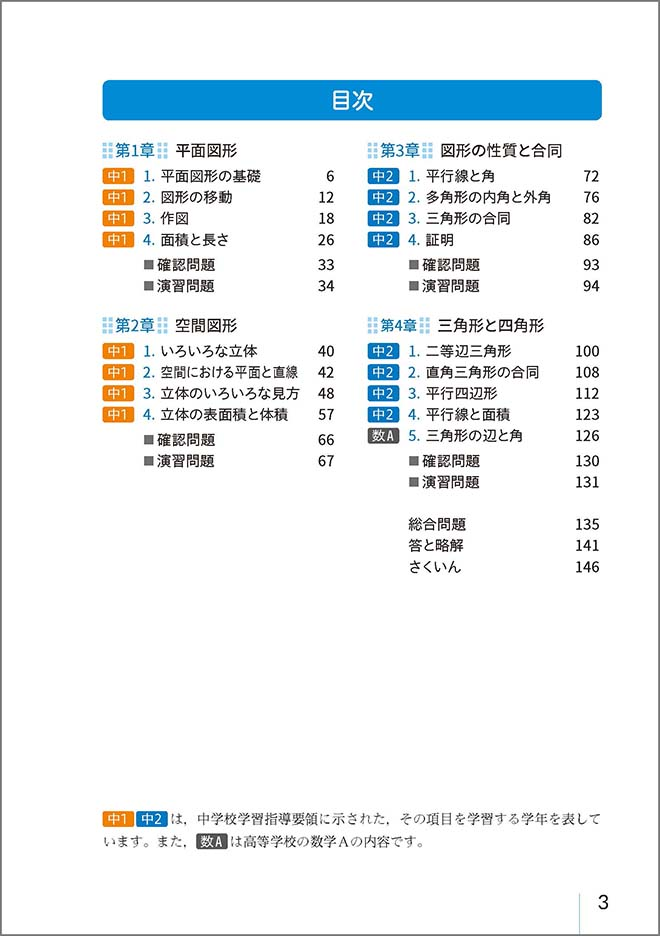

中高6年間を通じて「代数」と「幾何」を別々に学ぶ構成になっています。

- 代数分野:方程式・不等式・関数など

- 幾何分野:角度・図形・証明など

上の画像は体系数学の代数Ⅰと幾何Ⅰの目次です。

たとえば「不等式」は、本来高校1年生の「数学Ⅰ」で扱う内容ですが、

体系数学では代数Ⅰ(学校によって進め方はバラバラですが中学1年生の段階)で登場します。

つまり、高校数学の内容を早い段階で触れながら、

6年間で効率的かつ体系的に学べるように設計されています。

このカリキュラムはとても理にかなっていると感じました。

数学を“考える学問”として深く理解できるよう工夫されており、

将来的には大きな力になる教材だと思います。

ただし――。

中高一貫校の授業は、進度が非常に速いのです。

基礎の説明がないわけではありませんが、

1つの単元にかけられる時間が限られているため、

「説明が少し薄い」と感じることがあるのも事実です。

結果として、子どもによっては

「理解が追いつかないまま次に進む」状況に陥ることがあります。

そして、体系的に積み上げていく教材だからこそ、

ひとつの単元でつまずくと、次の単元でも理解が難しくなる。

理にかなった教材であるがゆえに、

“スピード”と“積み上げ構造”の両方に、親子で向き合う必要があると感じました。

本記事では、娘が中学1年の夏に実際に経験した

“体系数学の壁”との向き合い方を通して、

同じように悩むお子さんと保護者の方に向けて、

その乗り越え方をお伝えします。

- 中高一貫校に通うお子さんを持つ保護者

- 特に「体系数学が難しい」「授業についていけない」と感じているお子さんの保護者

おかだ しょうざぶろう(50)

3人の子どもの父親として、中学受験・高校受験・大学受験・高校留学まで幅広くサポートしてきました。

中高一貫校に通う娘のために「体系数学」や「NEW TREASURE(ニュートレジャー)」などを研究したことをきっかけに、中高一貫校生向けのオンラインスクール事業を副業として開講。

大学生の息子の就職活動を支援した経験から、“親としてのキャリア支援”にも取り組んでいます。

これまで20年以上にわたりIT業界で新規事業開発やキャリア支援に携わり、人材紹介事業の立ち上げや教育事業の責任者を歴任。

延べ2,000名以上のキャリア支援を行い、経営幹部のヘッドハンティングから大学の就職活動支援まで担当しました。

第1章:中高一貫校の最初の壁 ― 娘からの相談「体系数学についていけない…」

算数から数学への切り替え

中学受験を無事におえた4月、

真新しい制服に袖を通し、不安と期待が入り混じった表情で登校していく娘。

いろいろあった中学受験を終え、妻と私も肩の力が抜けた気がしました。

娘は中学受験で

国語は塾でも成績上位

社会が得意

理科は普通

算数は少し苦手

典型的な“文系タイプ”でしたが、努力家でコツコツと取り組めるタイプなので、

数学は最初は苦戦するだろうが「苦手な教科もコツコツ頑張るだろう」と、思っていました。

ところが、中高一貫校の数学の授業は想像以上に難度が高く、授業進度が早いと感じたようです。

夏休み前にどこまで進んでいたのか、正確には覚えていませんが、

たしか「式の計算」や「文字式の利用」など、

小学校では触れなかった内容をテンポよく進めていたように思います。

小学校で学ぶ算数は、日常の中で数量や図形を扱い、

「具体的に考える力」を育てることが中心です。

一方、中学から始まる数学は、数量や関係を抽象的・論理的に考える学問になります。

たとえば、算数では「具体的な数」で考えたことを、

数学では「文字」や「式」を使って一般化し、

あらゆる場面に共通する法則として整理していきます。

つまり、目の前の数を扱う段階から、考え方そのものを抽象化する段階へと進むのです。

この「算数から数学への切り替え」は、思っている以上に大きなハードルです。

それまで具体的な数や図で考えていた子どもたちにとって、

突然、記号や文字で表される世界に入るのは戸惑うもの。

しかも中高一貫校の授業は進度が速く、

基礎の定着を丁寧に確認する時間があまり取れません。

『体系数学』という教材も、考え方を重視する構成のため、

理解が追いつかないまま先に進むと、どこでつまずいたのかが見えにくい。

娘の場合も、まさにこの「算数から数学への切り替え」×「スピードの速さ」のタイミングで、

最初の壁にぶつかったのではないかと考えています。

「数学の授業についていけない」と初めてのSOS

1学期の終わりごろ。

夕食後の食卓で、娘がぽつりとこう言いました。

学校の数学の授業について行けていないかもしれない…

その言葉に、私は思わず箸を止めました。

普段から何か問題があっても、自分一人で抱え込み、弱音を吐かないタイプの娘。

そんな彼女が自分から“助けて”を口にしたのは、これが初めてでした。

詳しく聞いてみると、授業中は先生の説明を聞いて「なんとなくわかった気がする」ものの、

家に帰って問題集を開くと、途端に手が止まってしまうとのこと。

黒板の流れを追っているときは理解できているように思えても、

いざ自分で最初から考えようとすると、どこから手をつけていいのかわからない。

そんな状態が続いていたようでした。

わかっているように見えても、根本の仕組みや考え方を自分の中で再現できていない。

このまま次の単元に進むと、理解できていない部分が連鎖し、

徐々に“どこでつまずいたのかさえ分からない状態”になってしまいます。

娘は、まさにその入り口に立っていました。

『体系数学』という教材に感じた“思考の壁”

『体系数学』は、「答えを出す」よりも「考え方を理解する」ことを重視する設計になっている印象です。

単なる計算練習ではなく、“なぜそうなるのか”を自分の力で考える構成。

この“思考を促すスタイル”は、深い理解を目指すうえでは非常に良い教材だと思います。

実際、多くの学校や教育関係者から高い評価を受けています。

ただ、娘のように中学1年の段階で算数から数学への切り替え期にいる子にとっては、

抽象度の高い説明や、前提を省略した問題文が壁になっているのではないかと感じました。

授業の進度が速いこともあり、

一度理解が追いつかないまま次の単元へ進むと、

「わからない」が積みあがっていってしまうのだと思います。

おそらく娘も、授業そのものが難しかったというより、

「自分の中で考え方を再構築できない」ことに戸惑っていたのでしょう。

そのギャップが、最初の“数学の壁”になったように感じます。

「授業進度」と「抽象度」のダブルパンチ

教科書を開いてみると、想像以上のスピードで内容が進んでいました。

たとえ1学期の範囲が「式の計算」中心でも、

その説明の中には関数や方程式の基礎がすでに混ざっていて、

授業を受ける側からすれば、常に“先を意識させられる”展開です。

この“速さ”に加えて、“抽象度の高さ”が加わる。

つまり、娘たちは中学に入ったばかりのタイミングで、

「速くて難しい」数学に挑むことを求められていたのです。

授業は先生の説明を聞いて終わる。

板書を写すのに精一杯で、家で復習しようとしても何から手をつければいいかわからない。

その状態でテストに臨むのですから、結果が出なくても当然でした。

第2章:塾を探し、たどり着いたのは“オンライン家庭教師”

このまま放っておくわけにはいかないと思い、

私は“体系数学対応”の塾を探し始めました。

ところが、近所にある多くの塾は「公立中学用の教科書が中心」で、

「体系数学は扱っていません」と断られることがほとんど。

「体系数学」の指導が可能な塾(ほぼ個別指導塾)も、部活を終えてから通うと帰宅は夜10時を過ぎるスケジュールでした。

娘の体力面や生活リズムを考え、最終的に選んだのがオンライン家庭教師。

週に1回、1時間。

パソコン越しに先生と1対1で授業を受けるスタイルです。

おすすめのオンライン家庭教師サービス

| サービス名 / 運営 | 中高一貫対応 | 単価・月額の目安 | 入会金 | 無料体験/相談 | 講師属性 | 指導形式 | 最低受講コマ・時間 | 特徴メモ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 家庭ネット(日本学術講師会) | 中高一貫対応あり | 25分1コマ1,540円〜+管理費 | 要確認 | 体験あり | 学生〜社会人 | 1:1オンライン(25分単位) | 25分×月回数(柔軟) | 目的別コース、後払い制 |

| 家庭教師のノーバス | 中高一貫対応あり | 例:90分×月4回で2.2万円前後 | 掲載あり | 要確認 | 学生〜社会人/プロ | 訪問中心+オンライン可 | 90分×月4回など | 付属校・内部進学対応 |

| オンライン家庭教師ネッティー(ノーバス) | 中高一貫対応あり | 月額8,800円〜(目安) | 0円〜 | 体験あり | 学生〜社会人/プロ | 1:1オンライン | 60分×月4回想定 | 海外子女/不登校コース |

| マナリンク(NoSchool) | 中高一貫対応あり(講師次第) | 月1.5万円〜(講師ごと) | 約1.98万円 | 体験/面談(講師により) | プロ/教員/難関大生など | 1:1オンライン(指名制) | 30〜90分/回(講師ごと) | マーケット型で選べる |

| トウコベ(MANABI) | 中高一貫対応あり | 30分あたり2,500円〜 | 約1.98万円 | 体験/相談あり | 東大生中心 | 1:1オンライン(30分単位可) | 30分×月回数(柔軟) | 30日返金保証(規定) |

| 東大先生(株式会社東大先生) | 要確認 | 月謝目安2.5万円前後〜 | 要確認 | 相談/カウンセリング有 | 東大生中心+学習コーチ | 1:1オンライン+学習管理 | 要確認(60分×月4回想定) | コーチング色が強い |

| オンライン家庭教師の銀河(Well-stone) | 要確認 | 60分2,750円/90分3,850円 | 要確認 | 要確認 | 学生中心 | 1:1オンライン | 60 or 90分/回 | 料金が分かりやすい |

| オンライン家庭教師ドリーム | 要確認 | 1回3,850円〜 | 要確認 | 体験あり | 学生〜プロ | 1:1オンライン | 60分/回想定 | 成績保証制度あり |

| 家庭教師のラスト | 要確認 | 月4回モデル19,800円〜 | 要確認 | 体験あり | 学生中心+一部プロ | 1:1オンライン/訪問可 | 60分×月4回 | 料金モデルが明瞭 |

| モチベーションアカデミア | 要確認 | 個別は要見積 | 約2.75万円 | 要確認 | プロ講師/メンター | 1:1個別+面談等 | 60〜90分/回想定 | 総合型選抜や探究に強み |

| 東大オンライン | 要確認 | 60分×月4回=32,780円前後 | 0円 | 要確認 | 東大生中心 | 1:1オンライン | 60分×月4回 | 初月割/未受講返金規定 |

体系数学に対応している個別指導塾

オンライン家庭教師は、時間や場所を選ばず学べるという大きなメリットがあります。

ただ一方で――

「画面越しでは集中しづらい」「先生がそばにいてくれた方が安心」

そんなお子さんも少なくありません。

学び方に“正解”はありません。

大切なのは、お子さんが一番力を発揮できる環境を選ぶこと。

もし「やっぱり対面で見てもらいたい」と感じるなら、

教室に通うタイプの個別指導塾も検討してみましょう。

中高一貫生専門 個別指導塾WAYS(ウェイズ)

「個別指導塾WAYS(ウェイズ)」は中高一貫校生専門の個別指導塾です。

特に、「成績が上がらない」「家で勉強ができない」といった悩みをもつ中だるみ中高一貫校生の指導に強い塾だそうです。

各中高一貫校の豊富な情報と中高一貫校生指導のノウハウを活かして、中高一貫校生の定期テスト対策から大学受験対策まで一気通貫でサポートを行っています。

\まずは無料学習相談・無料体験指導がオススメ!/

公式サイトでは「WEB予約・資料請求」※PCの場合は「カレンダーで予約・資料請求」がオススメ!

「個別指導塾WAYS(ウェイズ)」の上記情報は事前にホームページなどで情報収集していた情報です。ただ実際に授業の様子を見学させて頂いた印象としては「成績を上げたいと思って努力しているけど、どのように頑張れば良いのかわからない」ってタイプのお子さんに合っている塾ではないかなと感じました。

| 指導形式 | 1対N型の個別指導(基本は自分で演習して丸付け、わからない問題などを講師の先生が1対1で解説) |

|---|---|

| 講師 | 私が見学した教室は社員の方と学生さん(たぶん) |

| 対象 | <定期テスト対策コース> 学年:中学1年生〜高校3年生 学校:中高一貫校(私立・公立)※小学6年生の2月以降(新中1) <大学受験コース> 学年:高校1年生〜高校3年生、既卒 |

| コース | 【通常コース】 定期テスト対策コース(中高一貫校中1~高3) 大学受験コース(高1~3) 内部進学コース(中高一貫校高1~3) 【期間限定コース】※年3回(春夏冬)の季節講習 定期テスト対策コース 大学受験コース 【英検対策コース】 英検直前対策講座 |

| 科目 | 私が行った教室では「数学」「英語」※教室によっては他の教科も指導があるようです。 |

| 料金 (月額料金の目安) | 週1回(月4回):22,980円(税込) 週2回(月8回):38,280円(税込) 週3回(月12回):47,080円(税込) 週4回(月16回):54,780円(税込) 週5回(月20回):64,680円(税込) 週6回(月24回):74,580円(税込) ※指導回数が増えるほど1コマあたりの料金が安くなりお得になります。 |

| 教室 | <関東> 【東京都】 飯田橋教室、市ヶ谷教室、新宿教室、高田馬場教室、上野教室、浅草橋教室、目黒教室、自由が丘教室、明大前教室、渋谷教室、池袋教室、駒込教室、石神井公園教室、立川教室、吉祥寺教室、町田教室 【神奈川県】 横浜教室、大船教室、武蔵小杉教室、たまプラーザ教室、センター南、藤沢教室、新百合ヶ丘教室 【埼玉県】 大宮教室、南浦和教室、所沢教室 【千葉県】 津田沼教室 新浦安教室 <中部> 名古屋教室 <関西> 【大阪府】 上本町教室 梅田教室 天王寺教室 【京都府】 四条烏丸教室 【兵庫県】 西宮北口教室 |

中高一貫生専門 個別指導塾WAYS(ウェイズ)の特徴

学校別の教材やカリキュラムに完全対応

「個別指導塾WAYS(ウェイズ)」では、生徒一人ひとりが学校で使用している教材に対応した指導をしてくれます。

なぜなら、定期テストの点数を上げるためにはそれが最も効率的だからだそうです。

また、生徒の通う学校の試験範囲を把握し、次の試験までにどこまで進めればよいかも徹底管理してくれます。

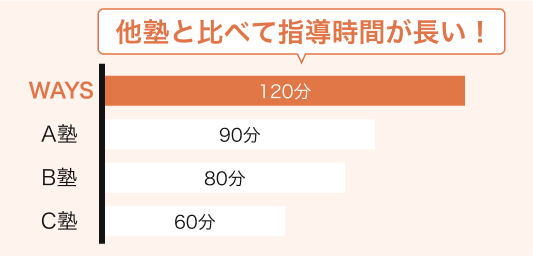

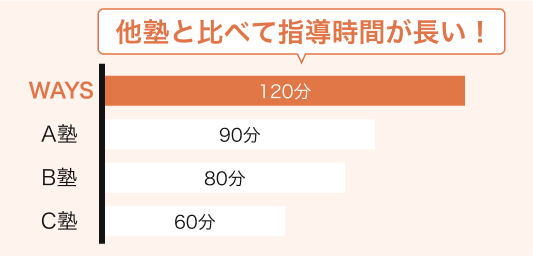

進度の速い授業に合わせた長時間指導

中高一貫校は、一般の中学校と比べて約1.2倍の速さで授業が進みます。

そのため、「個別指導塾WAYS(ウェイズ)」では一般的な個別指導塾よりも1回の授業時間を長く設計することで、塾だけで必要な勉強時間を確保できるようになっています。

中高一貫校生の指導経験豊富な講師陣

専門塾としてこれまで多くの中高一貫校生を指導してきた経験から、「個別指導塾WAYS(ウェイズ)」の講師陣は各中高一貫校のノウハウを蓄積しています。

また、「個別指導塾WAYS(ウェイズ)」には中高一貫校出身の講師も多数在籍しているため、一般的な個別指導塾にはできない、学校事情を熟知した細かなサポートが可能です。

\まずは無料学習相談・無料体験指導がオススメ!/

公式サイトでは「WEB予約・資料請求」※PCの場合は「カレンダーで予約・資料請求」がオススメ!

個別指導塾のディアロ

効果的かつ効率的な学習に、「プレゼン」と「対話」という2つのコミュニケーションを取り入れたまったく新しい塾。

それが、大学受験専門の個別指導塾「大学受験ディアロ」です。

\全ての科目無料体験実施中!/

塾名に「大学受験」とありますが中高一貫校生は中学生から通えます!

個別教室のトライ

☆個別教室のトライ3つの強み

・120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法で、お子さまの理解が深まる

・マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上を実現

・わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット

\無料体験授業を受付中!/

マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上を実現!

夏休みを活用して体験授業

中学1年の頃は、まだ時間に余裕があったので、

複数の個別指導塾やオンライン家庭教師の体験授業を受けてみました。

実際に体験して感じたのは、「先生との相性」がとても大きいということ。

同じ教材を使っていても、教え方や声のかけ方ひとつで、

子どもの満足度やモチベーションにも差があると感じました。

近くに中高一貫校に対応している塾がある場合は、ぜひ2〜3か所は体験してみるのがおすすめです。

授業だけでなく、親子で教室長の先生などと面談しながら

体系数学やNEW TREASURE(ニュートレジャー)について相談してみると、

教室の雰囲気だけでなく、指導方針や教材理解の深さも見えてきます。

また、保護者自身がこうしたカリキュラムや教材の特徴を知っておくことも、

お子さんをサポートしていくうえでとても有益です。

実際に話を聞き、情報を集めることで、家庭での声かけや学習サポートの質もぐっと高まります。

娘はオンライン家庭教師も、時間の許す限り複数の先生の体験授業を受けました。

「この先生なら頑張れそう」と思える相性の良い先生が見つかるまで、

妥協せずに探すことが大切だと感じました。

平均点が出ない?中高一貫校のテスト事情

娘の学校では、定期テストの平均点が公表されません。

娘の最初のテストも100点満点で30点台がいくつかありました。

私も一瞬「えっ…」としましたが、娘が先生に相談すると平均点は5割前後とのこと。

つまり、50点で“普通”、30点でも“理解途中”というレベル。

中高一貫校のテストは、

「満点を取らせる」ためではなく、

「理解の深さを測る」ために作られていることが多いのです。

娘もそのことを知ってから、

点数に一喜一憂するのではなく、

「何が理解できて、何がまだ苦手か」を振り返るようになりました。

この切り替えが、後の成長に大きくつながったと感じています。

第3章:親が口を出すより、“信頼できる先生に託す”という選択

親の言葉が届きにくくなる時期

中学生になると、子どもは少しずつ親との距離を取り始めます。

自分の世界を持ち始め、親の言葉よりも友人や先生の言葉に影響を受けるようになる。

妻が「ちゃんと復習したの?」と声をかけても、

娘は返事をしながら、どこか上の空。

聞いていないわけではないのですが、

心までは届いていない――そんな雰囲気がありました。

私はできるだけ口を挟まないようにしていましたが、

その様子を横で見ていて、正直、少しもどかしさを感じていました。

「このままで大丈夫かな」と心配になりつつも、

親の言葉で解決できる段階ではないことも、どこかでわかっていました。

信頼できる先生がいるだけで、家庭の空気が変わる

オンライン家庭教師の先生と娘は、本当に相性が良いと感じます。

沢山の体験授業で出会った先生なので中1の時間がある時期に見つけられて良かったです。

塾や家庭教師の先生は、単に勉強を教える人ではなく、

親でも学校の先生でもない、ちょうどいい距離で寄り添ってくれる存在です。

不思議なもので、妻が何度言っても聞き流していたことを、

先生に言われると素直に取り組む。

同じ内容でも、“誰が伝えるか”によって受け取り方がまるで違うのです。

先生が娘の話を丁寧に聞いてくれて、

小さな「できた」を一緒に喜んでくれる。

そのやり取りを見ているうちに、

娘の表情から少しずつ緊張が消えていくのがわかりました。

“任せる勇気”が、親子の信頼を育てる

親としては、どうしても心配になるものです。

ただ、親があれこれ口を出すほど、子どもは自分で考える機会を失ってしまう。

逆に、信頼できる先生に託すことで、

親も子も肩の力を抜くことができました。

娘にとっては、家庭とは別の安心できる場所ができたこと。

私たち親にとっては、「先生が見てくれている」という安心感。

それぞれの立場で、支え合える関係が少しずつできていきました。

親ができるのは、環境を整え、信じて見守ること

中学生や高校生になれば、

もう“親が教える”段階ではなく、“見守る”段階なのではないでしょうか。

親ができるのは、信頼できる環境を整え、託すこと。

そして、子どもがその中で自分の力で考え、

困ったときに助けを求められるようになるのを待つことです。

娘が先生を信頼し、少しずつ自信を取り戻していく姿を見ながら、

「親ができる最善のサポートは、“信じて任せること”なのかもしれない」

そう感じるようになりました。

第4章:平均点を超えた先に見えたもの ― “考える力”が育つまで

報告書の中に見えた、小さな成長の足跡

オンライン家庭教師をお願いしてから、

毎週、授業後に先生から「指導報告書」が届くようになりました。

そこには、授業内容の要約や理解度、宿題の進捗、

そして最後に必ず一言、娘へのコメントが添えられていました。

「今日は途中でつまずいたけれど、自分で考えて解き直せました」

「少し時間はかかったけれど、最後まであきらめずに取り組んでいました」

その短い一文を読むたびに、

娘の中で何かが少しずつ変わっていっているのを感じました。

直接教えるわけでも、隣で見ているわけでもないけれど、

“自分で考え、乗り越える力”が育ち始めている。

その様子が、報告書の文字から静かに伝わってきました。

点数よりも、考える過程が変わった

中学1年の終わりごろ、

娘のテストの点数は平均点を少し上回るくらいまで戻ってきました。

とはいえ、私たち夫婦にとって大切だったのは点数そのものではありません。

報告書には、こんな記述もありました。

「問題の正解よりも、“どう考えたか”を自分の言葉で説明できるようになってきました」

この一文を読んだとき、私は胸の中で小さく頷きました。

“結果”ではなく“思考のプロセス”を意識できるようになった。

まさに、体系数学が目指している学び方そのものだと思ったからです。

親が知らないところで、子どもはちゃんと成長している

家庭では特に、勉強の話をすることは少なくなりました。

妻も「最近、少し落ち着いたね」と言う程度で、

私自身もあえて深くは聞かないようにしていました。

けれど、報告書の端々にある先生のコメントから、

娘が少しずつ自信を取り戻していることが伝わってきました。

「次の授業が楽しみと言っていました」

「間違えた問題を、自分で解き直すようになりました」

親が何も言わなくても、

信頼できる大人が見守ってくれている。

その安心感が、娘を前へと動かしてくれているのだと思いました。

“託す”という選択の先に見えたもの

気づけば、あの春の不安そうな表情はもうどこにもありません。

結果だけを追いかけるのではなく、

「考える力」や「やり抜く力」が少しずつ育っていく。

その過程を報告書を通して感じ取れるようになった今、

“信頼して託す”という選択は間違っていなかったと心から思います。

中高一貫校の学びは、スピードも内容もハードです。

けれど、親がすべてを背負わなくても、

信頼できる先生と子どもがしっかり向き合えていれば、

学びは必ず前へ進んでいく。

それを教えてくれたのは、

娘でもあり、そしてオンライン家庭教師の先生でもありました。

第5章:まとめ ― “信じて託す”ことで、親もまた学んだこと

中高一貫校の学びはスピードが速く、内容も難しい。

そして何より、子どもが少しずつ自立していく過程で、

親の関わり方も変わっていくことを実感しました。

娘が「体系数学」でつまずいたとき、

私はすぐに答えを探そうとしました。

でも、時間がたつほどに感じたのは、

“親が手を出すこと”よりも“信頼できる環境を整えること”の大切さです。

塾や家庭教師の先生という第三者の存在は、

親でも学校の先生でもない中間の立場で、

子どもの努力を優しく支えてくれます。

その関係の中で、娘は自分のペースで考え、

少しずつ自信を取り戻していきました。

そして私自身も学びました。

「見守ること」には、想像以上の力がある。

焦って口を出さなくても、

子どもはちゃんと自分のペースで成長していく。

親が信じて託した先に、

子どもの中に生まれる“考える力”と“やり抜く力”。

それが、受験よりも大切な“学びの基礎”になるのだと、

今では心からそう思います。

コメント