今日、中高一貫校に通う高校1年生の娘の塾で、三者面談に行ってきました。

もともと中高一貫校の学習進度が早いことは分かっていましたが、実際にカリキュラムの全体像を聞くと、想像以上に先を見据えた内容になっていると感じました。

私は数年前、新規事業として教育分野に携わった際に、“お金をかけられる家庭ほど有利になる”受験構造を知り、強い違和感を覚えたことがあります。

今回は、そんな経験を持つ親として、子どもの学びとどう向き合うかを考えてみました。

おかだ しょうざぶろう(50)

3人の子どもの父親として、中学受験・高校受験・大学受験・高校留学まで幅広くサポートしてきました。

中高一貫校に通う娘のために「体系数学」や「NEW TREASURE(ニュートレジャー)」などを研究したことをきっかけに、中高一貫校生向けのオンラインスクール事業を副業として開講。

大学生の息子の就職活動を支援した経験から、“親としてのキャリア支援”にも取り組んでいます。

これまで20年以上にわたりIT業界で新規事業開発やキャリア支援に携わり、人材紹介事業の立ち上げや教育事業の責任者を歴任。

延べ2,000名以上のキャリア支援を行い、経営幹部のヘッドハンティングから大学の就職活動支援まで担当しました。

第1章:中高一貫校の“先取り学習”の現実

高1で数ⅡBまで終了――スピードを感じるカリキュラム

娘が通う中高一貫校は、毎年1〜2名が東京大学や京都大学などの最難関大学に合格するレベルの学校です。

進学実績の中心はMARCHクラスなので中高一貫校の中では中堅クラスだと思います。でもカリキュラムはかなりの“先取り型”でした。

高校1年の段階で数学Ⅰ・A・Ⅱ・Bをほぼ終え、高2・高3では大学受験に向けた演習中心の授業に移行していくそうです。

娘が通う塾の教室が最寄り駅の最難関中高一貫校では高校1年の夏休み前には数学Ⅰ・A・Ⅱ・Bの範囲を終えるそうです…

英語も同様に、高校範囲を早期に終え、長文読解やリスニングなど実戦演習がメインになるそうです。

「速い=良い」ではない、学びの質と深さのバランス

話を聞いて改めて感じたのは、“進度が早い=優秀”ではない、ということ。

学校としては「早く終えることで受験対策に時間を確保する」という方針ですが、

そのスピードに“全員が”ついていけるわけではありません。

娘のクラスでも「理解が追いつかない」「もっとゆっくりやってほしい」と感じる生徒が少なくないようです。

学びは「量」や「スピード」で測れないものです。

知識を詰め込むペースを速めるほど、理解の“定着”には時間がかかる。

子どもたちは「同級生から遅れたくない」という焦りも多少あるようですが、

本当に大事なのは“早く進むこと”ではなく、“しっかり理解して積み上げること”だと強く思います。

東京大学、京都大学や旧帝大などの受験を目指させたい場合は、このスピードについて行かないと過去問演習などの時間が取れないので、詰込み型のカリキュラムにしなければいけない背景はわかりますが…

親もまた「スピード競争」に巻き込まれている

中高一貫校の保護者の多くは、子どもの学力を支えるために塾や家庭教師、通信教材を併用しています。

「学校の授業だけでは不安」「もう少し深く学ばせたい」――そう思う気持ちは当然です。

しかし、その延長線上には「講習」「特別コース」「受験パック」など、次々と提案される“教育費の連鎖”が待っています。

知らず知らずのうちに、子どもだけでなく親までもがこの“スピード競争”に巻き込まれているのかもしれません。

学びを支えるための投資が、いつの間にか「他と比べるための投資」になっていないか――。

娘の面談を通して、そんなことを考えさせられました。

「先取り」よりも「定着」――中学過程での基礎固めが鍵

中高一貫校のカリキュラムでは、高1までに高校内容の大半を終えるケースが一般的です。

そのため、中学過程のうちにどれだけ基礎を固められるかが、その後の6年間を左右します。

ここでつまずくと、高校以降の学習内容を“理解の上に積み上げる”ことが難しくなります。

実際、教育現場では「中2〜中3で学力差が急に開く」と言われています。

理由は単純で、授業のスピードに追いつけない生徒が増え始める時期だからです。

つまり、この段階でしっかりと理解を定着させることが、後の“伸びしろ”を作る一番の近道なのです。

効率よりも“相性”――中高一貫校専門塾という選択

一般的な進学塾では、どうしても「学校別」や「受験年度別」のカリキュラムが中心になります。

一方で、中高一貫校の学習はスピードも内容も公立中とはまったく異なるため、

カリキュラムの流れを理解したうえで指導できる“中高一貫校専門塾”の存在は非常に大きいです。

特に進度が早く、早い段階で対策を怠ると取り返しが難しくなるのが、数学と英語です。

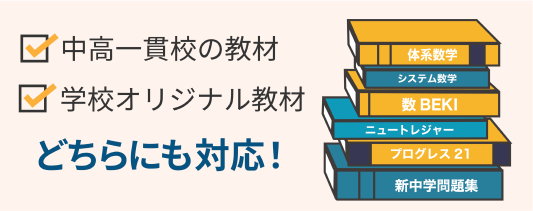

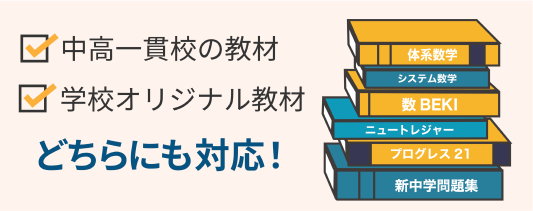

中高一貫校の多くは、数学に「体系数学」という検定外教科書を採用しています。

この教材は、中学内容と高校内容を一貫して扱うのが特徴で、

「中1で一次関数」「中2で二次関数」「中3で数ⅠAの一部」といったように、

学習指導要領で定められた範囲よりもはるかに速いペースで進みます。

一方で、思考力・論理力を重視した問題構成のため、

一度つまずくとそのまま次の単元に進むのが難しくなるという側面もあります。

英語では、『NEW TREASURE(ニュートレジャー)』を採用している中高一貫校が多く見られます。

この教材は文法・語彙レベルが高く、学習指導要領に準拠した検定教科書と比べると

“1〜2学年分”進度が早い印象です。

単語・熟語・文法の量が多く、英文も長いため、学校授業だけで完璧に理解するのは容易ではありません。

その分、しっかり使いこなせば、高校英語や大学受験にも直結する力が身につきます。

そのため、教材の構造や出題傾向を熟知した講師がいる中高一貫校専門塾は、

単なる“補習”ではなく、基礎の理解度を高めて定着させるためにも有効です。

焦って先へ進むよりも、いまの単元で“理解を深くする”こと。

「体系数学」や『NEW TREASURE(ニュートレジャー)』のような教材こそ、

基礎の理解と継続的なフォローが何より重要だと感じています。

その積み重ねが、結果的には最も確実で、遠回りに見えて最短の学びになるのではないでしょうか。

「体系数学」や『NEW TREASURE(ニュートレジャー)』対策なら

「個別指導塾WAYS(ウェイズ)」は中高一貫校生専門の個別指導塾です。

特に、「成績が上がらない」「家で勉強ができない」といった悩みをもつ中だるみ中高一貫校生の指導に強い塾だそうです。

各中高一貫校の豊富な情報と中高一貫校生指導のノウハウを活かして、中高一貫校生の定期テスト対策から大学受験対策まで一気通貫でサポートを行っています。

\まずは無料学習相談・無料体験指導がオススメ!/

公式サイトでは「WEB予約・資料請求」※PCの場合は「カレンダーで予約・資料請求」がオススメ!

「個別指導塾WAYS(ウェイズ)」の上記情報は事前にホームページなどで情報収集していた情報です。ただ実際に授業の様子を見学させて頂いた印象としては「成績を上げたいと思って努力しているけど、どのように頑張れば良いのかわからない」ってタイプのお子さんに合っている塾ではないかなと感じました。

| 指導形式 | 1対N型の個別指導(基本は自分で演習して丸付け、わからない問題などを講師の先生が1対1で解説) |

|---|---|

| 講師 | 私が見学した教室は社員の方と学生さん(たぶん) |

| 対象 | <定期テスト対策コース> 学年:中学1年生〜高校3年生 学校:中高一貫校(私立・公立)※小学6年生の2月以降(新中1) <大学受験コース> 学年:高校1年生〜高校3年生、既卒 |

| コース | 【通常コース】 定期テスト対策コース(中高一貫校中1~高3) 大学受験コース(高1~3) 内部進学コース(中高一貫校高1~3) 【期間限定コース】※年3回(春夏冬)の季節講習 定期テスト対策コース 大学受験コース 【英検対策コース】 英検直前対策講座 |

| 科目 | 私が行った教室では「数学」「英語」※教室によっては他の教科も指導があるようです。 |

| 料金 (月額料金の目安) | 週1回(月4回):22,980円(税込) 週2回(月8回):38,280円(税込) 週3回(月12回):47,080円(税込) 週4回(月16回):54,780円(税込) 週5回(月20回):64,680円(税込) 週6回(月24回):74,580円(税込) ※指導回数が増えるほど1コマあたりの料金が安くなりお得になります。 |

| 教室 | <関東> 【東京都】 飯田橋教室、市ヶ谷教室、新宿教室、高田馬場教室、上野教室、浅草橋教室、目黒教室、自由が丘教室、明大前教室、渋谷教室、池袋教室、駒込教室、石神井公園教室、立川教室、吉祥寺教室、町田教室 【神奈川県】 横浜教室、大船教室、武蔵小杉教室、たまプラーザ教室、センター南、藤沢教室、新百合ヶ丘教室 【埼玉県】 大宮教室、南浦和教室、所沢教室 【千葉県】 津田沼教室 新浦安教室 <中部> 名古屋教室 <関西> 【大阪府】 上本町教室 梅田教室 天王寺教室 【京都府】 四条烏丸教室 【兵庫県】 西宮北口教室 |

塾選びでは必ず親子で教室を訪問してお子さんに「体験授業」を受けさせることをお薦めします。また、できれば保護者の方も同行して教室長の方のお話などもお聞きすると安心です。

※親子でスケジュールを合わせて公式サイトの「WEB予約」で教室と日時を選んで(無料学習相談 (40分)+無料体験指導 (90分)※)予約して一緒に行くことをオススメします!

※無料学習相談と無料体験指導は別日でも良いと思います。ちなみに私は無料体験指導も見学したかったので一緒に行きました。

中高一貫生専門 個別指導塾WAYS(ウェイズ)の特徴

学校別の教材やカリキュラムに完全対応

「個別指導塾WAYS(ウェイズ)」では、生徒一人ひとりが学校で使用している教材に対応した指導をしてくれます。

なぜなら、定期テストの点数を上げるためにはそれが最も効率的だからだそうです。

また、生徒の通う学校の試験範囲を把握し、次の試験までにどこまで進めればよいかも徹底管理してくれます。

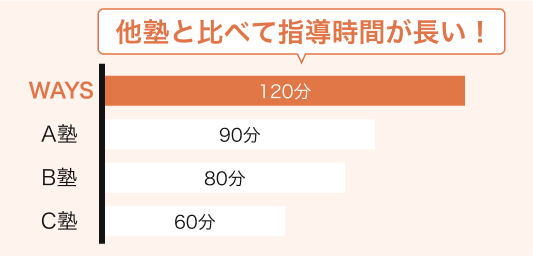

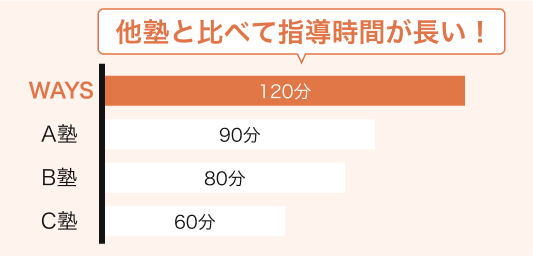

進度の速い授業に合わせた長時間指導

中高一貫校は、一般の中学校と比べて約1.2倍の速さで授業が進みます。

そのため、「個別指導塾WAYS(ウェイズ)」では一般的な個別指導塾よりも1回の授業時間を長く設計することで、塾だけで必要な勉強時間を確保できるようになっています。

中高一貫校生の指導経験豊富な講師陣

専門塾としてこれまで多くの中高一貫校生を指導してきた経験から、「個別指導塾WAYS(ウェイズ)」の講師陣は各中高一貫校のノウハウを蓄積しています。

また、「個別指導塾WAYS(ウェイズ)」には中高一貫校出身の講師も多数在籍しているため、一般的な個別指導塾にはできない、学校事情を熟知した細かなサポートが可能です。

\まずは無料学習相談・無料体験指導がオススメ!/

公式サイトでは「WEB予約・資料請求」※PCの場合は「カレンダーで予約・資料請求」がオススメ!

第2章:塾の三者面談に行って感じた“違和感”

面談が「進路相談」ではなく「営業提案」になっていた

娘の塾の三者面談では、学習状況の確認や進路の相談もありましたが、

後半はほとんどが「季節講習」や「追加コース」の案内に費やされました。

もちろん塾にとってはビジネスであり、講習を通して学びの機会を増やす意図もあるでしょう。

ただ、保護者として感じたのは、“子どもの現状に合わせた提案”ではなく、“受講ありきの提案”が多いことです。

どの塾も「受けたほうが安心です」「今のうちにやっておかないと差がつきます」という言葉を使います。

親として不安を刺激されると、つい受講を申し込んでしまう。

その構造が、結果として“教育費の連鎖”につながっているように感じました。

塾を否定するつもりはない

誤解のないようにしたいのは、私は塾そのものを否定しているわけではありません。

むしろ、良い塾・良い講師に出会えれば、家庭では補いきれない力を伸ばすことができます。

特に中高一貫校のカリキュラムのようにスピードが速く、

「体系数学」や「ニュートレジャー」などの教材を扱う学校では、

外部のプロによるサポートは非常に有効です。

問題は“塾をどう選ぶか”。

塾選びは、単に「成績を上げてくれる場所」ではなく、

「子どもが安心して相談できる大人がいる場所」かどうかで見極めることが大切だと思います。

体験授業と「教室の空気感」を見てほしい

塾を検討するときは、必ず親子で教室を訪問し、体験授業を受けてみることをおすすめします。

授業の内容や先生の話し方、自習室やクラスの雰囲気を実際に体感することで、

お子さんに合う・合わないがはっきりと分かります。

また、できれば保護者の方も教室長や講師と直接話をすると安心です。

指導方針や学習の進め方、家庭との連携の仕方などを確認しておくことで、

入塾後のギャップを最小限に抑えることができます。

結局のところ、塾選びに“正解”はありません。

ただ、情報や不安に流されず、「うちの子にとってベストな環境はどこか」を見極める視点だけは、

親として持ち続けたいと思います。

第3章:中高一貫校での学びを支える“家庭の力”

― 管理から見守りへ、親の関わり方の転換 ―

中高一貫校のスピードに合わせる現実と、理解の深さのバランス

中高一貫校に通うと、同級生の学力の高さを実感します。

英語でいえば、中学のうちに英検2級以上を取得している生徒も多く、

一定の学力がないと授業のスピードに付いていくのも大変だと感じます。

私は学びにおいて大切なのは“スピードより理解の深さ”だと思います。

しかし一方で、学校の進度に遅れれば授業そのものが身にならず、

結果的に“理解を深める機会”を逃してしまうことになります。

結局のところ、「進度の早い授業の理解度を高める」ことが中高一貫校での学びの鍵だと思います。

授業についていける基礎力を維持しながら、

定期テストや日々の小テストを通じて“自分の理解度”を確認していくことが大切だと思います。

そして理解が怪しい単元がある場合は、早めに解決するようにすることを強くオススメします。自分だけでは解決できない場合は、ためらわずに塾などを頼りましょう。

\まずは無料学習相談・無料体験指導がオススメ!/

公式サイトでは「WEB予約・資料請求」※PCの場合は「カレンダーで予約・資料請求」がオススメ!

「管理」から「見守り」へ――親子関係の変化

中学受験期は、親がスケジュールを組み、進捗を確認し、

ときに“管理者”として子どもの勉強を支えることが多い時期でした。

受験という明確なゴールに向けて、家庭も一つの“チーム”として動く感覚がありました。

しかし中高一貫校に進学してからは、

子ども自身の生活リズムや学習ペースを尊重する“距離感”が必要になってきます。

中学生・高校生になると、親の言葉よりも友人や先生の影響を強く受けるようになります。

そのため、保護者ができるのは「すべてを管理する」ことではなく、

「見守ること」や「信頼できる学習環境を整えること」だと感じています。

特に思春期にあたる、この時期は家庭でのサポートが親子のトラブルにつながってしまうことも。。。

親が過干渉にならず、信頼できる塾や家庭教師の先生が外から支えてくれることが、

結果的に子どもの自立や学習意欲を引き出すことにつながると思います。

信頼できる“大人”がいることの大切さ

中高一貫校のカリキュラムは、学校によって進度も深度も異なります。

その中で、家庭だけでフォローしようとするのは現実的に難しい気がします。

だからこそ、信頼できる塾や家庭教師の存在が重要になってくると思います。

親ができるのは、

「どんな学び方がその子に合っているか」を一緒に考えること。

そして、一度環境を整えたら、あとは“任せる勇気”を持つことではないでしょうか。

それが中高生になった子どもと向き合う上で、

もっとも健全で長続きする関わり方だと感じています。

娘には、「分からないことを放置しない」「自分の言葉で説明できるようになる」ことを常に意識させています。

授業の進度にしっかりついていきながら、自分の理解を積み上げていく。

それができていれば、焦る必要も、他人と比べる必要もありません。

先程ご紹介した中高一貫校専門塾「個別指導塾WAYS(ウェイズ)」以外にも「大学受験ディアロ」や「個別教室のトライ」なども中高一貫校生をサポートしてくれます。

個別指導塾のディアロ

効果的かつ効率的な学習に、「プレゼン」と「対話」という2つのコミュニケーションを取り入れたまったく新しい塾。

それが、大学受験専門の個別指導塾「大学受験ディアロ」です。

\全ての科目無料体験実施中!/

塾名に「大学受験」とありますが中高一貫校生は中学生から通えます!

個別教室のトライ

☆個別教室のトライ3つの強み

・120万人以上の指導経験に基づく独自の学習法で、お子さまの理解が深まる

・マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上を実現

・わずか10分で苦手を特定する最新のAIタブレット

\無料体験授業を受付中!/

マンツーマン指導と最先端のAIを組み合わせて、効率よく成績向上を実現!

第4章:受験を“ゴール”にしない学び ― 総合型選抜という選択肢

受験を目的にしない「学びの時間」の価値

基礎的な学力を身につけることはもちろん重要です。

定期テストに向けて勉強し、弱点を見つけて対策する。

この過程で身につく「計画力」や「自己管理力」は、将来必ず役立ちます。

ただ、私は受験をゴールにした学び方には少し違和感があります。

十代という貴重な時間を、合格だけを目標に過ごしてしまうのはもったいない。

勉強は“目的”ではなく“手段”であり、

「自分が何を学び、どう社会と関わりたいか」を考えることこそが本当の学びではないか――

そう考えています。

総合型選抜とは?

そうした中で、いま注目しているのが総合型選抜(旧AO入試)です。

総合型選抜は、学力試験の点数だけでなく、

生徒の個性・意欲・活動実績・思考力などを多面的に評価する大学入試制度です。

小論文、面接、プレゼンテーション、探究レポートなどを通じて、

「自分が何を学びたいのか」「なぜその大学なのか」を自らの言葉で伝える力が問われます。

かつては一部の私立大学中心の制度でしたが、

近年では国公立大学や難関私立大学にも広がり、

大学入試全体の中でも存在感を増しています。

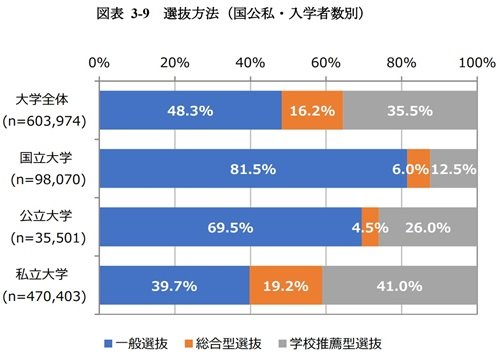

総合型選抜の広がりと現状

文部科学省のデータによると、

2024年度の大学入学者のうち19.2%が総合型選抜で入学しています。

2000年代初期には学校推薦型選抜を含めても1割台だったこの比率が、

ここ10年で急速に拡大しています。

また、早稲田・慶應・上智・ICUなどの難関私大、

筑波大学・広島大学・大阪公立大学といった国公立大でも、

総合型選抜の枠を拡大する動きが見られます。

探究学習や課外活動、英語資格、社会貢献などを評価する大学が増え、

「学力+αの力」を重視する時代に明確にシフトしています。

総合型選抜が評価される理由

私が総合型選抜を高く評価しているのは、

それが“自分と向き合う受験”だからです。

「自分は何を学びたいのか」「なぜそれを学ぶのか」――

この問いに真剣に向き合う過程そのものが、

十代にとって非常に価値ある経験になります。

総合型選抜は、合格のための“テクニック”ではなく、

“自分を理解し、表現する力”を磨く機会です。

大学入学後もその意識を持ち続ける学生が多く、

“入るための学び”から“学び続ける姿勢”へと自然に変化していくのも特徴です。

先日の記事で紹介した長男が総合型選抜で大学に入学しました。志望理由書の作成などサポートしましたが、先日紹介した就職活動でもエントリーシート(ES)の添削を依頼されたのですが、志望理由書からストーリーが出来ていなので強いなと感じました。

一般選抜のために勉強を頑張るのも選択肢として否定しているわけではありませんが、民間企業で採用などの仕事をしてきた経験がある私的には総合型選抜で目的を持って大学での学びを設計して学んできた生徒の方が魅力的に映ると思います。※要は大学での過ごし方が重要なんですが…

これからの時代に求められる「考える力」

これからの社会では、AIが多くの知識を代替していくことは確定でしょう。

だからこそ、必要なのは「自分で考え、表現し、行動する力」だと思います。

総合型選抜は、まさにその力を評価する制度だと感じます。

もちろん、基礎学力は前提です。

総合型選抜というと「学力を問われない入試」と誤解されがちですが、実際にはそうではありません。

国公立大学や難関私立大学では、一定の学力を備えていることが出願の“条件”になっている場合が多いのです。

たとえば、国公立大学では総合型選抜であっても共通テストの受験を課すケースが増えています。

筑波大学・大阪公立大学・広島大学などでは、

共通テストで一定以上の得点がなければ出願そのものが認められない学部もあります。

また、早稲田・慶應・上智・同志社といった難関私大の総合型選抜でも、

高校での評定平均(=成績の目安)が出願資格に設定されていることが一般的です。

評定平均4.0以上を求める学部もあり、学校生活の中で“日常的な努力”を積み重ねていなければ届きません。

つまり、総合型選抜であっても、

大学受験レベルの基礎学力が前提として求められるのです。

小論文や面接、プレゼンテーションで高い評価を得ても、

学力基準を満たしていなければ合格は難しい――これが現実です。

なので中高一貫校生は中学時代から「個別指導塾WAYS(ウェイズ)」「大学受験ディアロ」「個別教室のトライ」など中高一貫校生をサポートしてくれている塾などで基礎的な学力を養っておくことが重要だと思います。

ただし、この「基礎学力+α」という仕組みこそが、

総合型選抜の本質的な魅力でもあります。

知識だけでなく、学びをどう活かすか、自分の強みをどう表現するか。

その両方を問う入試だからこそ、受験が“学びのゴール”ではなく“新しいスタート”になるのだと思います。

🔖まとめ

長男の就職活動を見届けて感じたのは、

社会で力を発揮できる人(社会から求められる人)は、明確な目的意識を持ち、学びを止めない人だということです。

その出発点として、高校時代に「大学でどんな学びを深めたいのか」を自分の言葉で考えられていることは、

その後の人生において大きな財産になると思います。

こうした“学ぶ目的を言語化する力”を養ううえで、

私は総合型選抜が非常に良い機会になると感じています。

単なる受験対策ではなく、自己分析や探究活動を通じて、

「自分が何に関心を持ち、社会にどう貢献したいのか」を考えるきっかけになるからです。

ただし、想いや意欲だけで合格できるほど、総合型選抜も甘くはありません。

最低限の学力・探究実績・日々の積み重ねがあってこそ、評価につながります。

その意味でも、中高一貫校で疎かにされがちな“中学過程の基礎”をしっかり固めることが非常に重要だと感じます。

もし自力で補えない部分があるなら、

信頼できる塾や家庭教師などのサポートを活用するのも立派な選択です。

親の役割は、“手を出しすぎない支援”と“学びの環境を整えること”。

子どもが自分の力で未来を描けるように、そっと背中を押してあげたいものです。

総合型選抜の対策

総合型選抜は、大学や学部によって評価基準や出願条件が大きく異なるため、“情報の非対称性”が非常に大きい入試形式です。

どんな活動や実績が評価されるのか、どの段階で準備を始めるべきなのか――。

こうした情報を知らないままでは、せっかくのチャンスを活かしきれないこともあります。

そのため、早めに親子で専門塾や信頼できる情報源から正確な情報をキャッチしておくことが大切です。

ただし、私は中学生や高校1年生の段階から総合型選抜専門塾に通う必要はないと考えています。

まずは学校生活の中で基礎学力を固め、興味を持った分野に自分の意思で取り組むこと。

そのうえで、高校2年生以降に「総合型選抜という選択肢をどう活かすか」を考え始めれば十分間に合うはずです。

情報を持つことは、子どもの選択肢を増やすこと。

コメント